鼻水が多い? 寒気が強い? 長引いている? あなたのかぜには、あなたの漢方

かぜは誰もが経験する感染症です。自然に治ることがほとんどですが、症状を和らげる薬が必要な時もあります。かぜをひきやすいと思われている方に読んでいただきたいかぜの予防と治療のおはなしです。日常生活に取り入れたい予防策や対処法をご紹介します。

かぜはウイルスが原因で起こる感染症

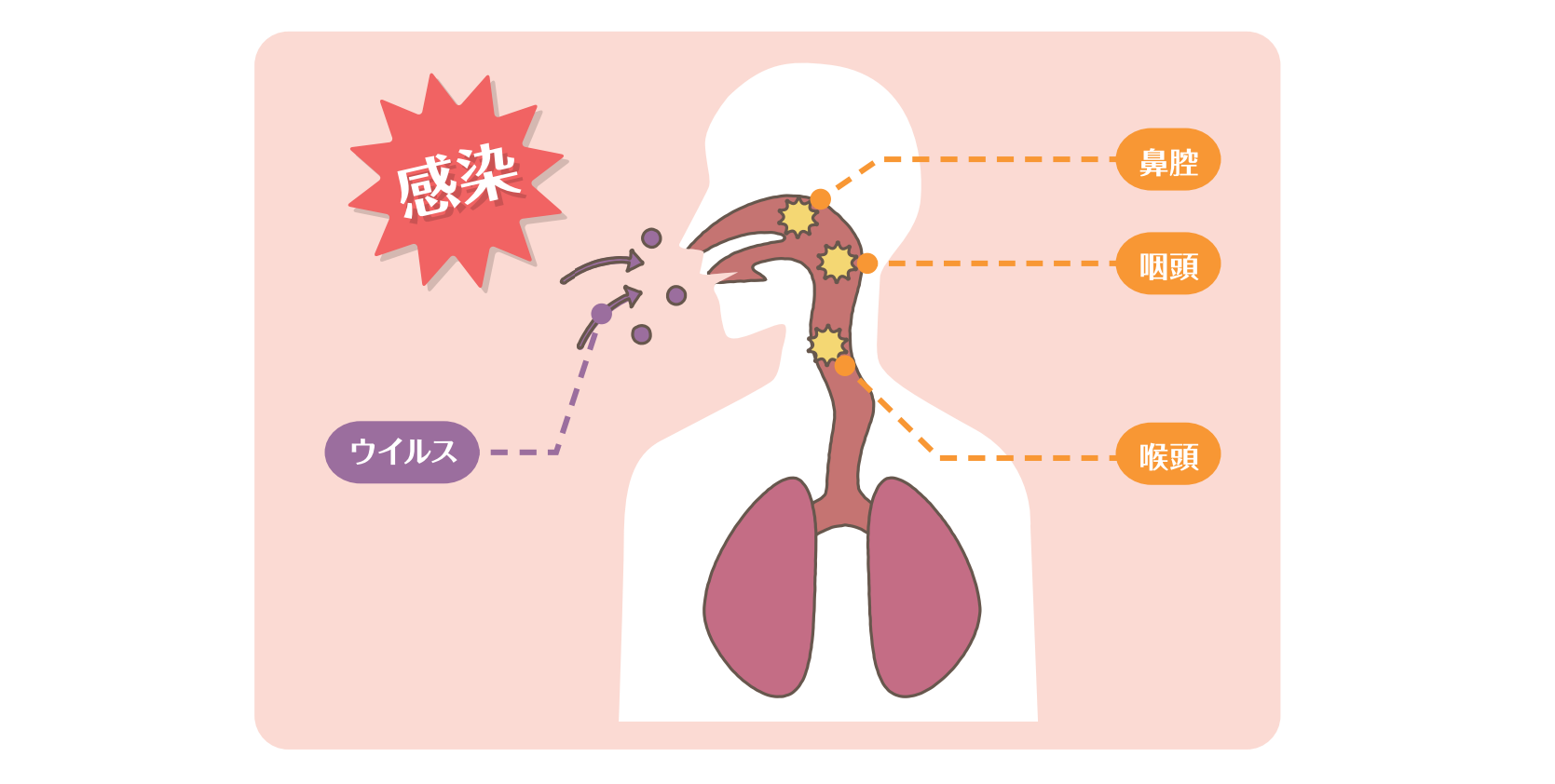

かぜは、正式には「かぜ症候群」という病気で、鼻やのど(上気道)の急性の炎症の総称です。空気中のウイルスが鼻やのどの粘膜に付着して感染し、炎症を起こします。

かぜの症状はウイルス感染に対する免疫反応として起こります。侵入してきたウイルスを身体の外に出そうとしてくしゃみ、鼻水、咳、たんが出たり、粘膜に炎症が起こって腫れることで、鼻づまりやのどの痛みといった症状を引き起こします。発熱は、身体がウイルスと戦って免疫の働きが活発になることにより起こります。

かぜの症状

- 鼻水

- 鼻づまり

- くしゃみ

- のどの痛み

- 咳

- たん

- 発熱

かぜ症候群の原因の80~90%はウイルスの感染です。かぜのウイルスは200種類以上もあると言われており、季節によって流行するウイルスが異なります。

かぜは自然治癒がほとんど。症状を和らげるため解熱鎮痛剤など薬物療法も

かぜは自然に治ることがほとんどです。安静にして、十分な栄養・水分補給を行うことが大切です。

薬物療法では、症状を和らげるために解熱鎮痛薬や鎮咳薬、抗炎症薬、抗ヒスタミン薬などが使われます。

漢方の視点から見た「かぜ」、原因は「外邪」

それでは、漢方の視点でかぜの原因と治療について考えてみましょう。漢方では、発病因子のことを「邪」といい、体外から攻めてくる邪を「外邪(がいじゃ)」といいます。外邪は6つの気候因子(風・寒・熱・湿・燥・暑)で、これらが身体の抵抗力に勝ると病気になると考えられています。

かぜは外邪が原因となる病気の代表格です。外邪は口や鼻、皮膚から体内に侵入し、初期には体表で身体の抵抗力と戦い、寒気や発熱などが現れます。外邪は次第に体内深部へと入っていき、下痢や激しい咳などを引き起こします。

参照:Kampoful Life by クラシエの漢方「漢方の基礎知識11 正気と邪気で考える病気が起こる原因とは」

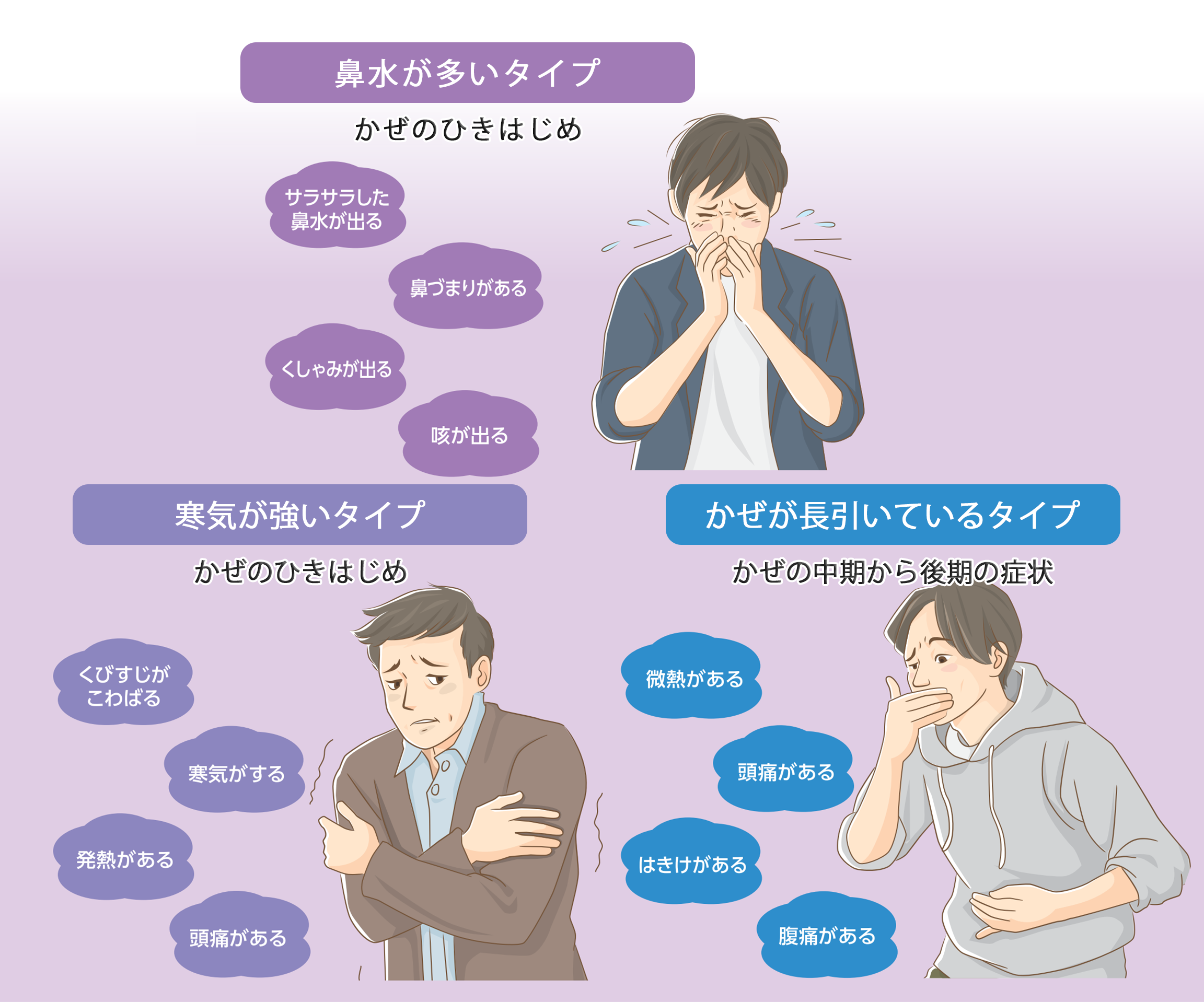

あなたのかぜは、「鼻水が多いタイプ」「寒気が強いタイプ」それとも「長引いているタイプ」?

「寒気があってゾクゾクする」「サラサラした鼻水がとまらない」。かぜの症状の現れ方は人それぞれです。漢方では、症状と時期を見極めて治療をします。かぜのひきはじめか長引いているかといった時期も治療のポイントです。

参照:クラシエの漢方 かぜシリーズ「みんなで学ぶ!漢方の基礎知識」

漢方治療では体質や症状に合わせて薬を使い分け

かぜの治療に使われる漢方薬はいくつかあり、体質や症状に合った漢方薬を選択して治療します。かぜのひきはじめには身体を温めて、発汗を促す漢方薬が使われます。

かぜの治療に使われる漢方薬

葛根湯

- かぜのひきはじめ

- 汗をかいていない

- 悪寒

- 発熱

- 頭痛

- くびすじや背中のこわばり

麻黄湯

- かぜのひきはじめ

- 汗が出ていない

- 悪寒

- 発熱

- 頭痛

- 身体のふしぶしの痛み

桂枝湯

- かぜのひきはじめ

- 汗が出る

- 悪寒

- 発熱

- 頭痛

- うなじのこわばり

柴胡桂枝湯

- かぜの中期から後期の症状

- 腹痛

- 微熱

- 寒気

- 頭痛

- はきけ

小青竜湯

- 水様のたん

- 咳

- 鼻水

麻黄附子細辛湯

- 体力虚弱

- 手足の冷え

- 悪寒

- 咽喉の痛み

参照:合田幸広・袴塚高志 監修 日本漢方生薬製剤協会 編「新 一般用漢方処方の手引き」, じほう, 2013

ご自身の症状タイプに合った漢方薬を専門の施設へ相談してみてください。

自分でできるかぜ対策 日頃からかぜの予防を心掛けて

かぜは予防とひきはじめの対処が大切です。日常生活に取り入れたい予防策や対処法をご紹介します。

1.ウイルスの侵入を防ぐ

ウイルスはくしゃみや咳で飛び散るため、流行期に人混みを避けることがかぜの予防につながります。電車のつり革やドアノブなどに付着しているウイルスを触った手を介して身体に侵入することもあるため、丁寧な手洗いを心掛けましょう。

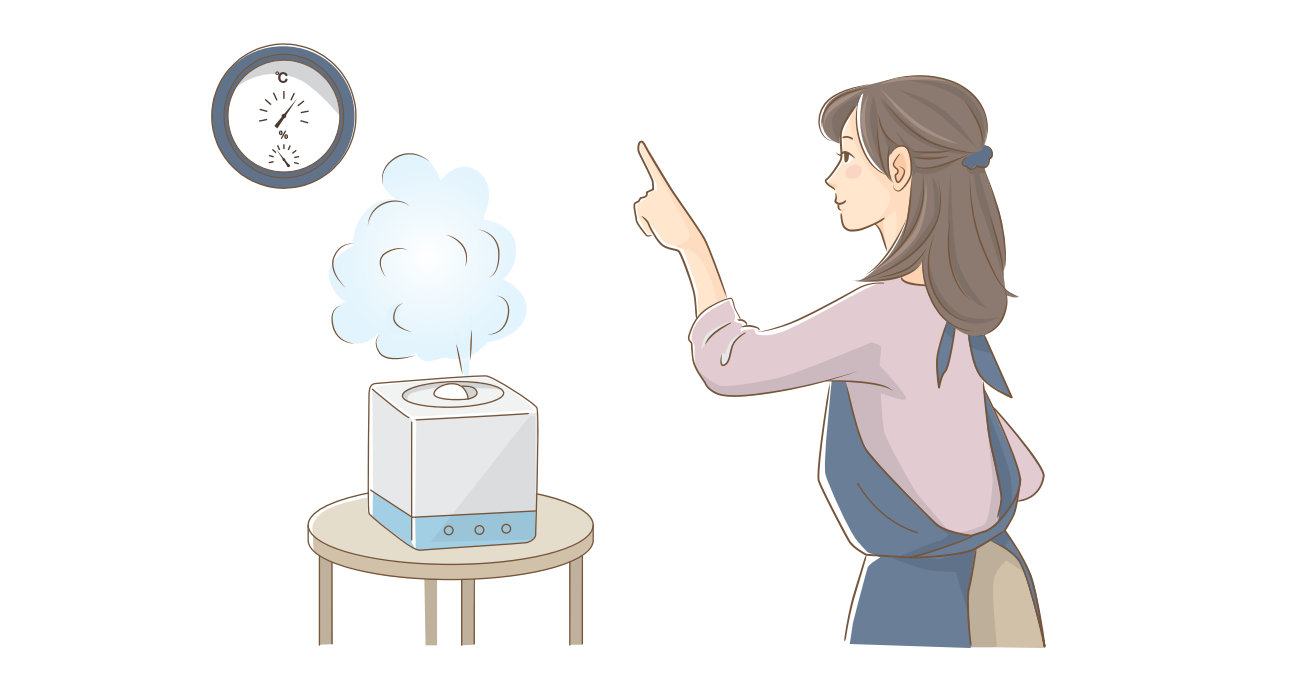

2.適度な温度と湿度を保つ

のどの粘膜には線毛という器官があり、ウイルスなどの異物が入って来た時に外に出す働きがあります。線毛は乾燥すると働きが低下します。また、ウイルスは低温、乾燥を好むため、部屋の温度と湿度を適度に保つこともかぜの予防に効果的です。

3.かぜをひかない身体をつくる

ウイルスに負けない抵抗力をつけることも大切です。日頃から十分な休息とバランスのよい食事、適度な運動を心掛け、体力をつけておきましょう。

4.かぜのひきはじめの対処法

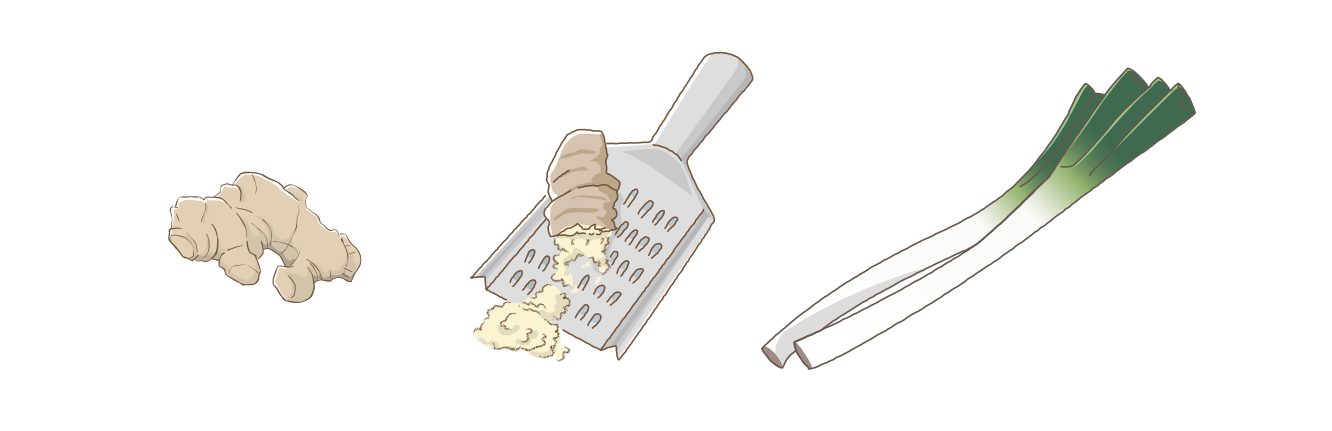

ぞくぞくする寒気を感じたら身体を温めましょう。自然と厚着をしたり、温かいものが欲しくなったりするのは、身体を温めようとしているサインです。身体を温めるショウガやネギを料理にプラスしてみましょう。

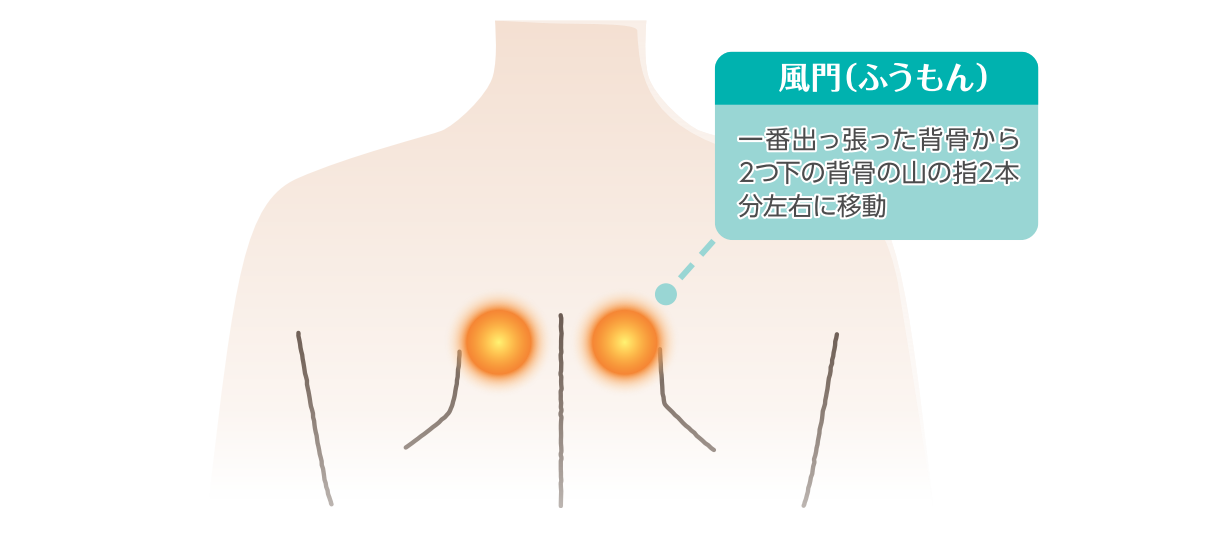

5.風門(ふうもん)のツボを温める

かぜの予防とひきはじめには、風門のツボが効果的です。風門とは、かぜが入ってくる門という意味です。風門は背中の上部、両方の肩甲骨の間にあります。ここにカイロを貼って温めてみましょう。肩の血流が良くなり、身体のこわばりも和らぎます。

参照:日本医師会 健康の森「かぜとインフルエンザ かぜの予防」

参照:Kampoful Life by クラシエの漢方「貼る場所でこんなに違う!あなたに合った「あたためカイロ術 」 風邪予防・冷え対策・おなか温めもおまかせ!」