-

なぜ、今「漢方」なの?

21世紀の社会に生きる私たちは数々の悩みを抱えて生きています。仕事のプレッシャー、人間同士のトラブル、家庭問題、都会の公害。そのため、病気とまではいかなくとも、多かれ少なかれ心や体の不調に悩んでいるもの

-

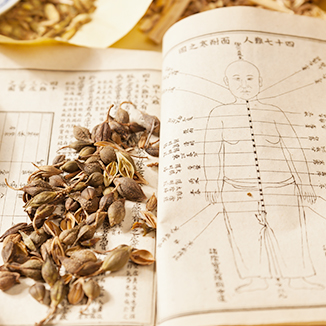

漢方の歴史とメカニズム

東洋の漢方薬は2000年の長きにわたり、そのまま発達を続けてきました。その間、それこそ無数の処方が作られましたが、数々の経験を経て、優れたものだけが残りました。いわば2000年間にわたって臨床実験が繰り返された

-

「証」の基本

漢方では、患者を一把ひとからげにみるのでなく、ひとりひとりにあった診察や処方をおこないます。そのために用いられるものさしが「証(しょう)」です。体質や体力さまざまな証がありますが、なかでもよく使われるのが

-

漢方薬辞典

-

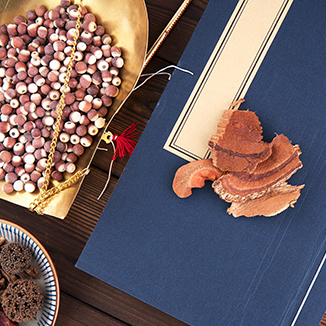

漢方薬草図鑑

漢方のこと知ってください

体の声に耳を澄ませて、体質そのものを改善する、それが漢方の考え方です。適切に使えば、驚くほどの効果を示す漢方。その成り立ちや特徴をお教えします。

- ホーム

- 漢方のこと知ってください